中国证券博物馆

智慧导览小程序

中国证券博物馆公众号

(2025年第10期博约读书会)

电影歌曲是电影的重要组成部分,是诠释电影的纽带,一首好的电影音乐,可以更好地衬托出电影需要表现的内容。回顾中国电影120年历史,诸多红色电影歌曲以其优美的旋律、动人的歌词、丰沛的情感,成为了几代观众传唱的经典。

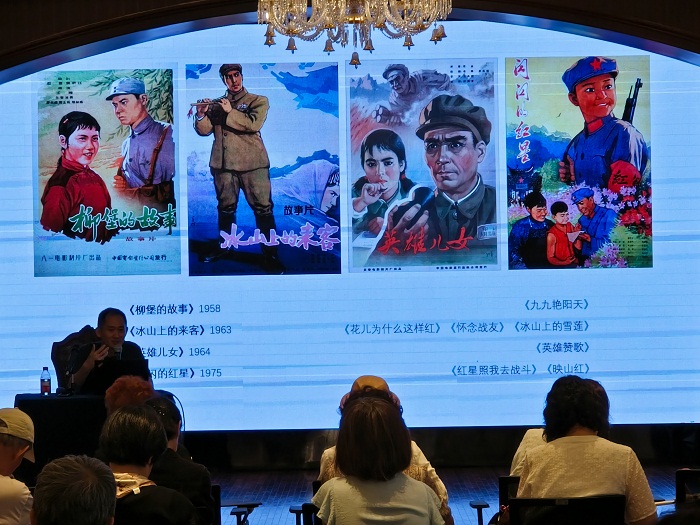

6月21日下午,中证博邀请上海电影博物馆副馆长、策展总监王腾飞博士举办讲座,王老师以《神女》《风云儿女》《上甘岭》《小花》等不同年代的经典影片,回顾电影的创作故事和艺术特点,分享其中经典的音乐段落,与听众一起品味电影艺术中的抒情与浪漫。

讲座伊始,王老师强调了此次讲座地点的特殊意义。今年是中国电影120周年,中证博所在的浦江饭店(原礼查饭店)是中国电影的重要原点,有着深厚的历史底蕴。1897年5月22日,美国人哈利•韦尔比•库克在礼查饭店用爱迪生发明的“动画镜(Animatoscope)”设备放映了《沙皇在巴黎》《英国士兵教会游行》等短片,让这里成为了中国电影文化的重要地标,第27届上海国际电影节特地选取浦江饭店的圆弧形门作为主视觉海报元素。在这样的时间节点和地点探讨电影歌曲,更具特殊意义。

王老师此次讲座的主题,一方面是受到近期一些纪念活动的启发,如上海电影博物馆举办的电影交响配乐活动,选取1934年默片《神女》进行现场配乐,引发了观众对于默片配乐的好奇与思考,从而促使对电影声音和音乐的探讨。另一方面,今年上海国际电影节“致敬”单元向大师袁牧之致敬,选取了他的多部经典电影,如《马路天使》《风云儿女》等,这些电影中脍炙人口的音乐元素也成为了探讨电影歌曲的切入点。

优秀的电影歌曲能够跨越时代,历久弥新。王老师列举了众多经典电影歌曲。如《绒花》,它不仅是老电影中的经典,在冯小刚导演的《芳华》以及舞剧《永不消逝的电波》中都再次被运用,展现出持久的艺术生命力;还有《渔光曲》,在张艺谋导演的《归来》中作为重要歌曲出现,其经典旋律历经岁月仍熠熠生辉。

在讲座过程中,王老师阐述了不同时代电影歌曲创作的特点和差异。过去的电影歌曲往往具有鲜明的时代特征,能够引发全民共鸣。在创作风格上,不同时期的创作者会根据电影主题和情感表达的需要,选择合适的音乐形式,如有的会选择二胡、琵琶等传统民族乐器演奏的音乐来表达深沉的情感。

王老师认为,随着社会主义建设的推进,现实主义的表现手法在某些情况下不足以展现新时代的热情与崇高。于是,革命的浪漫主义创作方法逐渐凸显,革命的现实主义与浪漫主义在电影创作中结合。中国电影人在创作中也积极尝试这种两结合的创作方法,红色电影中就饱含了抒情和浪漫的情感元素。

影片中的歌曲在特定剧情下产生。在电影《铁道游击队》中,战士们在微山湖小岛上休整时唱起《弹起我心爱的土琵琶》,剧情随着画面镜头、电影歌曲的歌词而变化,歌曲与画面完美配合,先以诗情画意的开头展现出美好的场景,随后逐渐融入战斗的画面,这体现了当时电影歌曲创作的普遍特点。同时,一些经典电影歌曲曾经也受到过批判,如《九九艳阳天》《花儿为什么这样红》等,这反映了当时社会文化环境的复杂性。

最后,王老师引用谢晋导演“没有强烈的感情色彩,哪有美好的艺术!”这句话作为结束语,以此强调电影歌曲中创作者情感因素的重要性,他希望现在的电影创作者能将更多情感色彩融入到作品中。

通过本次讲座,听众对电影歌曲中的抒情与浪漫有了更全面、深入的理解,感受到了电影歌曲在电影艺术中的重要地位,以及其背后所蕴含的丰富文化内涵和历史意义。

博约读书会

由上海市金融工委授牌,是上海金融系统“书香满金融”第一批主题读书会活动品牌项目。致力于红色文化、海派文化、金融文化知识普及,为上海国际金融中心建设再上新台阶贡献力量。

中证博将继续为公众带来更多精彩的“博约读书会”讲座活动,

敬请关注!